在中国古代社会,法律和礼仪是维持社会秩序和阶级结构的两大支柱。其中,“礼不下庶人,刑不上大夫”这一原则,深刻反映了当时社会的等级观念和法制特色。特别是“刑不上大夫”这一部分,其背后的含义和影响,至今仍能引起我们的深思。

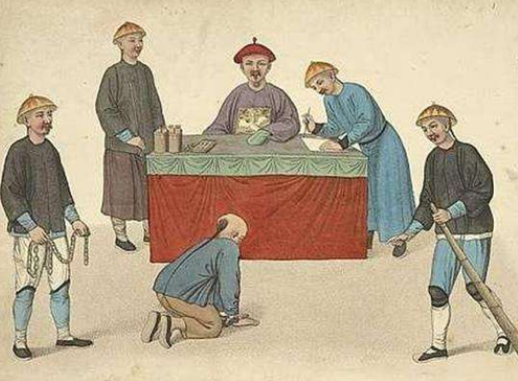

“刑不上大夫”这句话直译过来意味着刑罚不施加于士大夫阶层。这里的“大夫”并非指具体的某一位官员,而是泛指封建社会中的贵族和高级官僚。这一原则体现了古代法制中的一种特权思想——即社会地位越高,享有的法律优待越多。

在古代中国,士大夫阶层作为封建统治的基础,享有许多特权。他们不仅在政治上有着决策权,在法律面前也往往能够得到宽宥。这种宽宥并非无限制,而是在一定的范围内,对于一些非死刑的刑罚,士大夫可以减免或用财物抵偿。这种做法在一定程度上维护了士大夫的体面和尊严,同时也强化了他们的特权地位。

然而,这并不意味着士大夫可以随意违法犯罪。在严重犯罪的情况下,即使是士大夫也会受到严厉的惩罚。历史上不乏因犯罪而被严惩甚至处死的高级官员的例子。这表明,“刑不上大夫”并不是说士大夫可以凌驾于法律之上,而是在一定程度上体现了古代法律的灵活性和对特权阶层的特殊对待。

这一原则的存在,既是对士大夫特权地位的认可,也是对其行为的一种约束。它提醒着士大夫们即使在享有特权的同时,也要遵守法律和社会规范,维护社会的和谐稳定。

“刑不上大夫”的原则在现代社会已经不再适用,但其背后的思考仍然有其价值。它促使我们反思法律面前人人平等的现代法治原则,以及如何在尊重个人权利与维护社会整体利益之间找到平衡点。同时,它也提醒我们,法律不仅要公正无私,更要具有针对性和适应性,以适应不同社会群体的实际情况和需求。

古代的“刑不上大夫”原则是当时社会等级制度和法制特点的产物。它既有其时代的局限性,也有其历史的合理性。今天,我们虽然不再接受这一原则,但它对我们理解古代社会的法律文化和思考现代法治建设仍有着重要的启示意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。